Туда, где не летают пушкинисты!.. (3)

23 апреля, 2020

АВТОР: Владимир Косулин

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО ЗДЕСЬ. ПРЕДЫДУЩЕЕ ЗДЕСЬ.

ГЕНИЙ ЧИСТОЙ КРАСОТЫ

Для исполнения роли Гения чистой красоты Анна Петровна не годилась: на это указывают: и письмо к А. П. Керн от 13-14 августа 1825 г., в котором поэт писал: «Вы говорите, что я не знаю вашего характера. А на что мне ваш характер? Он мне вовсе ни к чему! – разве хорошеньким женщинам нужен какой-нибудь характер? Основное – глаза, зубы, ручки да ножки»; и то, что Пушкин именовал Анну Петровну вавилонской блудницей; и следующие строчки из письма к А. Н. Вульф от 21 июля 1825 г.: «Всё это, если хотите, сильно напоминает любовь, но клянусь вам, это совершенно не так»; и письмо Пушкина к С. А. Соболевскому, писанное в феврале 1828 года. Эта роль предназначалась другой.

И что ж? Докучный стон любви,

Слова покажутся мои

Безумца диким лепетаньем.

Там сердце их поймет одно,

И то с печальным содроганьем:

Судьбою так уж решено.

С кем поделюсь я вдохновеньем?

Одна была – пред ней одной

Дышал я чистым упоеньем

Любви поэзии святой.

Там, там, где тень, где лист чудесный,

Где льются вечные струи,

Я находил огонь небесный,

Сгорая жаждою любви.

Ах, мысль о той души завялой

Могла бы юность оживить

И сны поэзии бывалой

Толпою снова возмутить!..

Она одна бы разумела

Стихи неясные мои;

Одна бы в сердце пламенела

Лампадой чистою любви!

Тут-то мы и приходим к терминам «чистый» и «чистая». А. А. Белый утверждает, что «для понимания стихотворения Пушкина «Я помню чудное мгновенье» не столь уж важно, что «гений чистой красоты» – цитата из стихотворения Жуковского»11. Учёный явно заблуждается. Объясню почему. 15 января – 7 февраля 1821 г. Василий Андреевич переводит стихотворение молодой немецкой поэтессы Гедвиги фон Штегенманн «Великой княгине Александре Фёдоровне – Лалле Рук». В своем переводе он сознательно меняет название стихотворения, а с ним и адресат. Название превращается в «Явление поэзии в виде Лалла Рук», а адресатом становится не княгиня, а Поэзия, то есть, Муза. В эти же дни Жуковский переосмысливает переведенное и пишет стихи с названием «Лалла Рук»:

Ах! Не с нами обитает

Гений чистый красоты;

Лишь порой он навещает

Нас с небесной высоты;

Он поспешен, как мечтанье,

Как воздушный утра сон;

Но в святом воспоминанье

Неразлучен с сердцем он!

Он лишь в чистые мгновенья

Бытия бывает к нам

И приносит откровенья,

Благотворные сердцам;

Чтоб о небе сердце знало

В темной области земной,

Нам туда сквозь покрывало

Он дает взглянуть порой…

В 1824 году Василий Андреевич пишет стихотворение, в котором уже открытым текстом именует Музу «гением чистой красоты»:

Я музу юную, бывало,

Встречал в подлунной стороне,

И Вдохновение летало

С небес, незваное, ко мне;

На все земное наводило

Животворящий луч оно –

И для меня в то время было

Жизнь и Поэзия одно.

Но дарователь песнопений

Меня давно не посещал;

Бывалых нет в душе видений,

И голос арфы замолчал.

Его желанного возврата

Дождаться ль мне когда опять?

Или навек моя утрата

И вечно арфе не звучать?

Но все, что от времен прекрасных,

Когда он мне доступен был,

Все, что от милых темных, ясных

Минувших дней я сохранил –

Цветы мечты уединенной

И жизни лучшие цветы, –

Кладу на твой алтарь священный,

О Гений чистой красоты!

Не знаю, светлых вдохновений

Когда воротится чреда, –

Но ты знаком мне, чистый Гений!

И светит мне твоя звезда!

Пока еще ее сиянье

Душа умеет различать:

Не умерло очарованье!

Былое сбудется опять.

Но все эти игры с Музой начались гораздо раньше. В 1817 году Жуковским написана повесть в двух балладах «Двенадцать спящих дев». Вступление к ней, посвященное Музе – двойник «Чудного мгновения» (вернее, наоборот):

Опять ты здесь, мой благодатный Гений,

Воздушная подруга юных дней;

Опять с толпой знакомых привидений

Теснишься ты, Мечта, к душе моей…

…Приди ж, о друг! Дай прежних вдохновений.

Минувшею мне жизнию повей,

Побудь со мной, продли очарованья,

Дай сладкого вкусить воспоминанья.

Ты образы веселых лет примчала –

И много милых теней восстает;

И то, чем жизнь столь некогда пленяла,

Что Рок, отняв, назад не отдает,

То все опять душа моя узнала…

Как видим, чрезвычайно важно и то, что «гения чистой красоты» Пушкин заимствовал у Жуковского, и то, что гений этот есть Муза, и то, что не только они, Пушкин и Жуковский, но и Антон Дельвиг в стихотворении «Вдохновение» писал об этом гении и этом чудном мгновении:

Не часто к нам слетает вдохновенье,

И краткий миг в душе оно горит;

Но этот миг любимец муз ценит,

Как мученик с землею разлученье.

Пушкин подарил стихотворение Анне Петровне в день её отъезда из Тригорского, где оба они гостили летом 1825 года. Стихотворение было вложено в первую главу «Евгения Онегина». Думается, мистификатор Пушкин вполне мог вложить его аккурат между 58 и 59 строфами.

«…Чей взор, волнуя вдохновенье,

Умильной лаской наградил

Твое задумчивое пенье?

Кого твой стих боготворил?»

И, други, никого, ей-богу!

Любви безумную тревогу

Я безотрадно испытал.

Блажен, кто с нею сочетал

Горячку рифм: он тем удвоил

Поэзии священный бред,

Петрарке шествуя вослед,

А муки сердца успокоил,

Поймал и славу между тем;

Но я, любя, был глуп и нем.

Прошла любовь, явилась муза,

И прояснился темный ум.

Свободен, вновь ищу союза

Волшебных звуков, чувств и дум…

О своем неумении творить будучи влюблённым поэт писал задолго до «Онегина». В «Руслане и Людмиле» читаем:

Меня покинул тайный гений

И вымыслов, и сладких дум;

Любовь и жажда наслаждений

Одни преследуют мой ум.

Если принять за чистую монету то, что любовная горячка никогда не была для Пушкина тем состоянием, в котором он мог творить, то придётся констатировать, что поэт в Тригорском, будучи влюблённым в Анну Петровну, не мог написать «Чудное мгновение», стало быть оно написано много раньше и посвящено не Керн. Раньше было написано и абсолютно идентичное ему стихотворение «К ней» (сравните названия), посвящённое возвращению Музы:

В печальной праздности я лиру забывал,

Воображение в мечтах не разгоралось,

С дарами юности мой гений отлетал,

И сердце медленно хладело, закрывалось,

Вас вновь я призывал, о дни моей весны,

Вы, пролетевшие под сенью тишины,

Дни дружества, любви, надежд и грусти нежной,

Когда, поэзии поклонник безмятежный,

На лире счастливой я тихо воспевал

Волнение любви, уныние разлуки —

И гул дубрав горам передавал

Мои задумчивые звуки…

Напрасно! Я влачил постыдной лени груз,

В дремоту хладную невольно погружался,

Бежал от радостей, бежал от милых муз

И – слезы на глазах – со славою прощался!

Но вдруг, как молнии стрела,

Зажглась в увядшем сердце младость,

Душа проснулась, ожила,

Узнала вновь любви надежду, скорбь и радость.

Все снова расцвело! Я жизнью трепетал;

Природы вновь восторженный свидетель,

Живее чувствовал, свободнее дышал,

Сильней пленяла добродетель…

Хвала любви, хвала богам!

Вновь лиры сладостной раздался голос юный,

И с звонким трепетом воскреснувшие струны

Несу к твоим ногам!..

Интересный момент. Это произведение при жизни Пушкина напечатано не было, и автограф его не сохранился. В оглавлении цензурной рукописи 1826 г. «Стихотворений А. Пушкина» поэт зачеркнул заглавие стихотворения и приписал: «Не нужно». По свидетельству же Анненкова, стихотворение в данной рукописи12«зачеркнуто и уничтожено в ней самим автором» . Думаю, причина, по которой Александр Сергеевич не допустил произведение до публикации, была вовсе не в том, что оно, будучи спроецированным на «Чудное мгновенье», лишало А. П. Керн ореола возлюбленной, а в том, что публикация могла разрушить всё здание тайнописи, много лет им возводимое. А приводимые ниже строчки из черновика попросту взорвали бы это здание:

Тебя увидел я… нет! в сердце не потух

Святой поэзии восторг неизъяснимый;

Нет! он еще горит, поэта прежний дух,

Сей пламень, музами хранимый!13

И почему до сих пор никто не удосужился сопоставить 58 и 59 строфы первой главы «Онегина» и «Чудное мгновение», для меня остаётся загадкой. До чего идеально сопрягается строки романа, повествующие о возвращении любимой Музы, с последним четверостишием стихотворения, повествующем о чувствах, охвативших поэта при этом возвращении:

Прошла любовь, явилась муза,

И прояснился темный ум.

Свободен, вновь ищу союза

Волшебных звуков, чувств и дум…

…И сердце бьется в упоенье,

И для него воскресли вновь

И божество, и вдохновенье,

И жизнь, и слезы, и любовь.

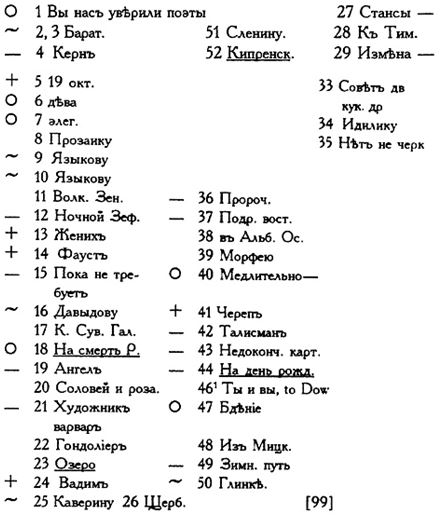

Но самый веский аргумент в пользу того, что «Чудное мгновение» посвящено не А. П. Керн, предъявлен самим Пушкиным. В апреле-августе 1827 года поэтом составлен список стихотворений 1816-1827 гг., намеченных к изданию. Первая часть стихов была опубликована в мае, вторая – в июне 1829 года. «Как доказал Б. В. Томашевский, Пушкин, после того как составил список, условными обозначениями отметил четыре жанра вошедших в список пьес, а именно: «о» Пушкин отметил «элегии», «+» – «капитальные» пьесы, «—» – «лирические стихотворения», «~» – «послания»14.

В этом списке стихотворения «Баратынскому», «Языкову», «Давыдову», «Каверину», «Щербинину», «Глинке» отмечены знаком «~» – «послания». В отличие от них стихотворение «Керн» отмечено знаком «—» – «лирические стихотворения»». Это говорит только об одном: произведение, подаренное Анне Петровне, не посвящено ей. Обращено же оно к Музе. (С учётом того, что вложено стихотворение было в 1 главу «Евгения Онегина», возможно, это обращение к Татьяне Лариной.) Именно «Чудное мгновенье» есть ключ к ларчику, который называется «Утаённая любовь Пушкина». Намёки на эту любовь – любовь к Музе – мы находим в «Разговоре книгопродавца с Поэтом». Думается, Пушкин, охваченный страстью к Музе, не делал исключения ни для одной из своих дам, при этом каждая из них была вправе записать эту страсть на свой счёт:

…Исключений

Для милых дам ужели нет?

Ужели ни одна не стоит

Ни вдохновенья, ни страстей,

И ваших песен не присвоит

Всесильной красоте своей?

Если все здесь написанное по поводу «Чудного мгновенья» показалось читателю неубедительным и тяжеловесным, у него есть возможность взглянуть на проблему через призму науки: «Любовное поведение Пушкина еще цепко держалось за те формы условной позы, которые в других сферах жизни были им уже отброшены ради простого самовыражения личности. Именно потому, что любовные отношения между людьми – область слишком ответственная, в которой самые незначительные оттенки выражения получают серьезное значение, здесь особенно удобны и держатся дольше привычные, готовые, ритуализованные формулы и стилистические штампы.

Искреннее чувство Пушкина к А. П. Керн, когда его надо было выразить на бумаге, характерно трансформировалось в соответствии с условными формулами любовно-поэтического ритуала. Будучи выражено в стихах, оно подчинилось законам романтической лирики и превратило А. П. Керн в «гений чистой красоты»15. Эта точка зрения не требует никаких аргументов для подтверждения, ибо она научная. Для принятия её от читателя требуется всего-навсего вера в то, что: 1) в любовном поведении Пушкин искал удобства и потому пользовался стилистическими штампами; 2) Александр Сергеевич был не великим преобразователем русского языка и русской литературы, а дамским угодником и поэтом, скованным по рукам и ногам любовно-поэтическими ритуалами и законами романтической лирики. Другими словами, был автором, пишущим в соответствии с условными формулами, существующими в литературе его времени. Такой, вот, простой взгляд на творчество через биографию.

И МАЯК, И СОЛНЦЕ

Два произведения Пушкина занимают среди его творений особое, как мне кажется, место. Одно начинается строками «Свободы сеятель пустынный / Я вышел рано, до звезды», второе – «Я памятник себе воздвиг нерукотворный». Местоимение «я» дает основание считать, что написаны стихи от первого лица. Если это так, то тогда, в первом случае речь идёт об Александре Сергеевиче, вставшем ни свет ни заря для того, чтобы одарить человеческое стадо свободой, и высокомерно высказывающем недовольство тем, что плебс не способен эту свободу принять. Во втором случае Пушкин идёт ещё дальше: уподобляет себя Богу, способному творить не прикладая рук. Но стихи приобретают совершенно иной смысл, если взглянуть на них несколько иначе.

Первыми сочинениями Пушкина-ребёнка были пьесы, писанные по-французски. Причем он сам был и автором пьес, и актером, их разыгрывавшим16. Театру поэт остался верен до конца своих дней. Свидетельством тому не только созданные им трагедии, но и автопортреты, на которых Пушкин запечатлевал себя в различных настроениях, обличьях и костюмах. Думаю, всё это даёт основания отнести к драматическим произведениям многие стихи Александра Сергеевича, являющиеся по сути диалогами и монологами. Рассматривая два названных произведения в качестве монологов Разума, то получим следующую картину.

1. «Свободы сеятель пустынный…». Звезда – символ рождения Христа, Разум вышедший до звезды – Разум, явившийся человечеству раньше Веры. Свобода как порождение Разума – а, стало быть, и он сам – пасущимся народам чужда. Произведение посвящено противостоянию Веры и Разума и поражению последнего.

2.«Памятник». Об этом стихотворении более подробно. Никто на свете кроме Разума не способен воздвигнуть себе нерукотворный памятник. Пушкин возлагает на этого героя великие надежды: слух о Разуме обязательно пройдёт по всей Руси, и веки вечные будет Разум любим народом. И если в подлунном мире останется только один поэт, он всё равно будет прославлять («славен» здесь в значении «прославляем») величайшего героя всех времён и народов – Разум. Именно поэтам – как разумным из разумных – отдаёт Александр Сергеевич роль славителей Разума. Очень интересна строка «И назовет меня всяк сущий в ней язык». Язык, называющий имя Пушкина – это сущая галиматья. Всяк сущий на Руси язык – это каждый населяющий её народ, и назовёт каждый народ не имя Пушкина, а имя Разума. В данном случае «назовёт» имеет значение «позовёт». В целом же в строке слышна уверенность в том, что Разум будет востребован и из «незваного» с течением времени превратиться в «званого», «приглашённого»: «назвать» – «пригласить».

При прочтении, о котором я веду речь, невозможно пройти мимо следующих строк:

Вознесся выше он главою непокорной

Александрийского столпа.

Разум, вне всякого сомнения, непокорен. Что же до Александрийского столпа, то это вовсе не Александровская колонна. Те исследователи пушкинского творчества, кто считает, что данные объекты взаимозаменяемы, не желают обращать внимания на то, что прилагательные александровский и александрийский образованы от различных имен собственных. Что касается существительного столп, то по Далю «столп» есть синоним башни, вышки, каланчи. (Здесь нельзя не вспомнить и словосочетание «вавилонское столпотворение», означающее строительство башни.) Башня же у Даля имеет следующие значения: «башня, каланча, вышка; высокое, сравнительно с шириною, здание разного вида; колокольни, подзорные и наблюдательные здания, или маяки, особенно же маяки морские обычно строятся башнями». То есть, маяк есть столп: в данном случае – это Александрийский маяк. Что могло заставить Пушкина заменить египетские пирамиды, фигурирующие в оде Горация, на Александрийский маяк? Ясно, что не высота: самая большая пирамида – пирамида Хеопса – 146, 6 м., маяк – приблизительно 140м. Возможно, причина в том, что маяк в отличие от пирамид является источником света. Эта замена кардинально изменила содержание произведения. И трудно не согласиться с Александром Сергеевичем, утверждающим, что Разум, воздвигший себе нерукотворный памятник, выше Александрийского маяка. Да и свет Разума – в отличие от света маяка – вечен. Александрийский столп, или Фаросский маяк, в качестве литературного маяка упоминается Пушкиным в наброске статьи о драмах Байрона (1827): «…Фауст есть величайшее создание [18 века] поэтического духа, он [есть фарос новейших времен] служит представителем новейшей поэзии, точно, как Илиада служит великолепным памятником древности». По поводу маяка уместно привести ещё одно наблюдение. В отрывке «Мы проводили вечер на даче» есть следующие строки: «Темная, знойная ночь объемлет Африканское небо; Александрия заснула; ее стогны утихли, дома померкли. Дальний Фарос горит уединенно в ее широкой пристани, как лампада в изголовьи спящей красавицы». Странный набор, в котором термины торчат в разные стороны – Африка, лампада, спящая красавица – соединение их возможно только в рамках пушкинского мегасюжета. Если Фаросский маяк есть символ Разума, а «спящая красавица» (та, которую поэт пытается разбудить в «Зимнем утре») – символизирует Музу, то речь здесь идет о свете Разума в изголовье Музы. Муза и лампада объединены и в «Разговоре книгопродавца с поэтом», где любовь Музы к Поэту «одна бы в сердце пламенела/Лампадой чистою любви!».

Игру под названием «Творчество» Александр Сергеевич Пушкин вел по своим, одному ему известным, правилам. Отказ от попыток понять эти правила приводит к путанице подобно той, что случилась со словосочетанием «Александрийский столп». Попробуйте набрать его в интернете, и вы получите информацию, относящуюся исключительно к Александровской колонне:

1) Александровская колонна (также Александрийский столп, по стихотворению А. С. Пушкина «Памятник»);

2) «Александрийский столп. Достопримечательности Санкт-Петербурга»;

3) «Привычный слуху термин Александрийский столп, строго говоря, не является правильным: на самом деле имя достопримечательности – Александровская колонна. Но брошенные Пушкиным слова запали в душу, и прижилось именно неофициальное название».

Интересно, о чем думал человек, обвиняющий Пушкина – бережно относящегося не только к каждому слову, но и к каждой букве – в необдуманном сочинительстве неправильных терминов. Здесь уместно привести суждение по поводу Александрийского столпа Владимира Набокова, высказанное им в предисловии к комментарию «Евгения Онегина»: «Александрийский столп – это не Фарос в Александрии (огромный маяк из белого мрамора, который, по дошедшим до нас описаниям, имел высоту четыреста футов и стоял на восточной оконечности острова Фарос в Северной Африке), как мог бы предположить наивный читатель; и не колонна Помпея девяноста восьми футов высотой, построенная на самой высокой точке Александрии (хотя этот прекрасный столп из полированного гранита имеет некоторое сходство с колонной царя Александра). „Александрийский столп“, ныне именуемый „Александровской колонной“, был воздвигнут Николаем I на Дворцовой площади в Петербурге в ознаменование победы Александра I над Наполеоном»17. Думаю, Набоков ошибался и, размышляя о читательской наивности, не замечал, что сам он выглядит ещё более наивно. Поясню. Заявление Набокова о том, что Николай I воздвигал не „Александровскую колонну“, а „Александрийский столп“, выглядит голословным: писатель не подкрепляет его ни одним доказательством. Тут всё ровно наоборот: Николай воздвиг Александровскую колонну, позднее получившую название Александрийского столпа. Дело в том, что термин Александрийский столп мог появиться в обиходе только в 1880 годах, когда был опубликован пушкинский текст «Памятника». До этого интересующие нас пушкинские строки публиковались в редакции Жуковского: «Вознесся выше он главою непокорной / Наполеонова столпа». Возникает вопрос, как российские подданные называли памятник с момента его открытия в 1834 году до 1880 года, когда смогли прочитать оригинальный пушкинский текст? Осуществляя подмену терминов, ответа на данный вопрос В. Набоков не даёт. Возможно, нет мне прощения за то, что в данном вопросе я беру быка за рога, но тогда нет прощения и тем пушкинистам, которых я ниже цитирую.

О. А. Проскурин: «Пушкин никогда не называл соответствующее сооружение ни Александрийским маяком, ни тем более Александрийским столпом, но только Фаросом. К этому следует добавить, что назвать маяк столпом Пушкин никогда и не смог бы. Пушкин знал: «столп» – это колонна. В соответствии с лексическими и стилистическими нормами эпохи, столпами в пушкинской поэзии именуются только колонны».

Комментарий. Совершенно безапелляционные утверждения, и возражения на них предлагаю столь же безапелляционные. «Пушкин никогда не называл» – а в «Памятнике» взял, да назвал; «Пушкин никогда и не смог бы» – это Пушкин-то не смог бы; «Пушкин знал: «столп» – это колонна» – Пушкин, будучи другом В. И. Даля, знал, что «столп» – это башня. Александр Сергеевич, конечно же, не был ни пушкинистом, ни филологом. Был он простым гением, а потому знаний у него и творческих способностей, скорее всего, было поменьше чем у тех и у других. Все исследователи как один утверждают, что Пушкин был разрушителем старых языковых норм, но в данном случае его для чего-то загоняют в лексические и стилистические нормы эпохи

О. А. Проскурин: «Пушкин не мог допустить в своем тексте вопиющей стилевой эклектики – соединить эпитет „Александрийский“ с ветхозаветным библеизмом (столп – В. К.)»18.

Комментарий. А, может быть, допустил ради остранения текста? Разве не к остранению прибег он в «Зимнем утре», превратив бурую кобылку в нетерпеливого коня? О какой эклектике может идти речь, если его визитной карточкой было умение соединять всё и вся: рыцарь у него скупой, барышня – крестьянка, именем Черномор объединены дядька богатырей и гнусный карлик и т. д. А как мог Александр Сергеевич, прекрасно зная, что собой представляли празднества в честь Диониса, зная, что это были оргии, в которых не оставалось места для рассудка, как, зная всё это, мог он сделать Разум главным героем «Вакхической песни»? Ведь это даже не «стилевая эклектика», это – смысловая абракадабра.

О. А. Проскурин: «Было бы странным (и, заметим, совершенно не пушкинским) ходом сравнивать поэтический „памятник“ с сооружением хотя и прославленным, но имевшим не мемориальное, не сакральное, а утилитарное, практическое назначение»19.

Комментарий. На основании каких формул сделан вывод, что сравнение это не пушкинское? На каком основании сделан вывод о том, что речь в произведении идёт о литературном памятнике? Кем доказано, что Пушкин имел в виду утилитарное назначение маяка, а не символическое?

А. Н. Шустов, О. А. Проскурин: «Александрийский маяк разрушен в XIV веке и не мог, в отличие от пирамид, послужить метафорой вечного памятника».

Комментарий. Метафорой вечного памятника не мог послужить ни Александрийский маяк, ни пирамиды, которые также рано или поздно разрушатся. Метафорой вечного памятника у Пушкина является тот памятник, что нерукотворен – памятник Разуму.

Я упомянул о«Вакхической песне». Если внимательно читать стихотворение, то становится понятно, что «солнце» и «разум» в нём не взаимозаменяемы: «солнце» мы не можем назвать «разумом», а «разум» «солнцем» – можем. Это Разум – «солнце святое», и это о нём последняя строка: «Да здравствует разум, да скроется тьма!». ЧИТАТЬ ДАЛЬШЕ

_______________________________________

ПРИМЕЧАНИЯ

11. А. А. Белый. Кантовская цитата в пушкинском тексте. Вопросы литературы. 2004. № 3. С. 61

12. Пушкин А. С. Полн. Собр. соч. в 17 (19) томах, «Воскресенье», Москва. 1994. Т. 2, кн. 2. С. 974.

13. Пушкин А. С. Полн. Собр. соч. в 17 (19) томах, «Воскресенье», Москва. 1994. Т. 2, кн. 1. С. 470.

14. А. С. Пушкин. Полное собрание сочинений. Москва. Воскресение. 1997. Т. 17. С. 178-179

15. Лотман Ю. М. Пушкин. — С.-Петербург: Искусство — СПБ, 1995. с. 107

16. Вересаев. Собрание сочинений в 4 т. 1990. «Правда». Т.2. С.44

17. В. Набоков. Комментарий к роману А. С. Пушкина «Евгений Онегин». Издательство «Искусство-СПБ», ОКПБ. «Набоковский фонд», 1998. С. 20.

18. О. А. Проскурин. Проскурин О. А. Поэзия Пушкина, или подвижный палимпсест, М.: НЛО, 1999С. 278

19. Там же. С. 277